Tout d’abord un constat: les végétaux amers, qu’on cuisinait autrefois, ont largement évolué pour “passer la barrière du goût” des consommateurs contemporains. Les maraîchers proposent désormais des salades, des fruits et des légumes dont l’amertume a été éliminée par sélection.

Finie l’âcreté des endives, des concombres, des brocolis, des radis, du céleri, des pissenlits, des artichauts, du cresson, des olives, mais aussi des pamplemousses, des coings ou de la rhubarbe.

Et que dire des concombres ? Qui se souvient qu’autrefois le concombre était si amer qu’il était pratiquement immangeable tel quel ? C’est pour ça qu’on le mettait en saumure, pour en faire de gros cornichons, comme les olives qui, sans cela, sont immangeables. Le radis noir, qui écorchait nos palais, devient une gourmandise réputée pour son croquant…

On n’oubliait pas d’ajouter de nombreux aromates à la cuisine, souvent aussi appelés « herbes amères » : achillée, bardane, calendule, laurier, myrrhe, plantain, séné, verveine cataire, romarin et bien d’autres.

Les produits courants encore apporteurs d’amertume restent le thé (thé vert), le chocolat noir, certains cafés (robusta), ou alors on “amérise” les plats avec des sauces toutes préparées comme l’Angostura ou l’Amer Picon.

On peut également accompagner les plats en buvant de la bière bien houblonnée, ou des vins chargés en tannins issus de cépages Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, ou Syrah….

Des recettes de plats teintés d’amertume sont disponibles sur le site https://recettes-saines-et-gourmandes.com/ , où l’on apprend à jongler avec les radis noirs, les choux, la bière, le céleri, la chicorée, le gingembre …

On peut également cuisiner “normal” en créant des tartes ou des pizzas dont la pâte sera chargée en amers.

En voici la recette:

1-Faire infuser du thé dans de l’eau à 90°pendant 10 minutes, laissez refroidir.

2- La pâte: réduire en poudre des feuilles de thé vert. Mélanger à la main la farine, le beurre présenté en petits cubes, 5 ml du thé infusé, une pincée de sel, puis introduire les feuilles réduites en poudre jusqu’à obtenir une pâte homogène.

3- réserver au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes

4- la garniture: elle dépendra de vos goûts et du degré d’amertume désiré. Les ingrédients les plus courants sont les oignons, les olives vertes, les anchois, les artichauts, le romarin, le gingembre.

5- enfournez le plat à 210°pour 30 à 40 minutes

6- avant la dégustation, on peut encore rajouter de l’amer en versant par petites quantités de l’huile de noix, ou des extraits tout préparés comme l’Amer Picon, le Bitter Force, ou l’Angostura.

7- on accompagnera ce plat avec le thé infusé, ou un vin tannique comme le cahors.

Pour des tartes de desserts, même recette de pâte, avec pour garniture du gingembre, des coings, des noix ou des amandes, des oranges amères, et toujours le petit plus de quelques gouttes de concentrés dits “bitters”.

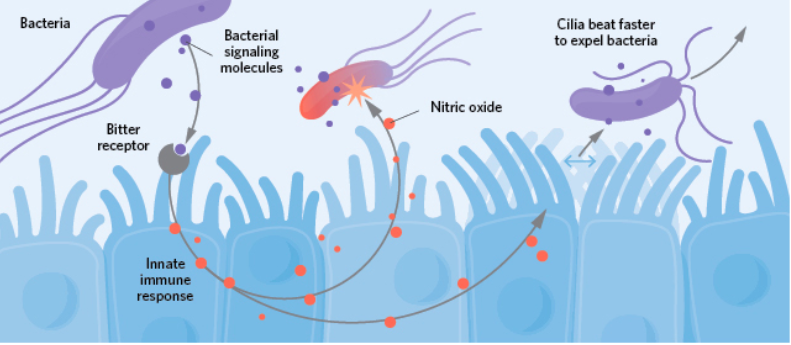

Parmi ces “bitters”, j’ai mis plusieurs mois à concocter un cocktail efficace et pratique, pour “amériser” des plats culinaires, mais aussi servir de collutoire amer (mais rassurez vous, très supportable) pour soigner des pathologies respiratoires. C’est l’amer universel, que je compte bien partager avec vous …